露地野菜の台風対策

●台風

台風とは、西太平洋で発生した熱帯気圧が発達して、最大風速が17.2m/s(64Km/h)以上になったものです。また、北半球では、地球の自転に伴って働くコリオリという慣性の力によって、北半球では台風の回転方向が反時計回りになるそうです。

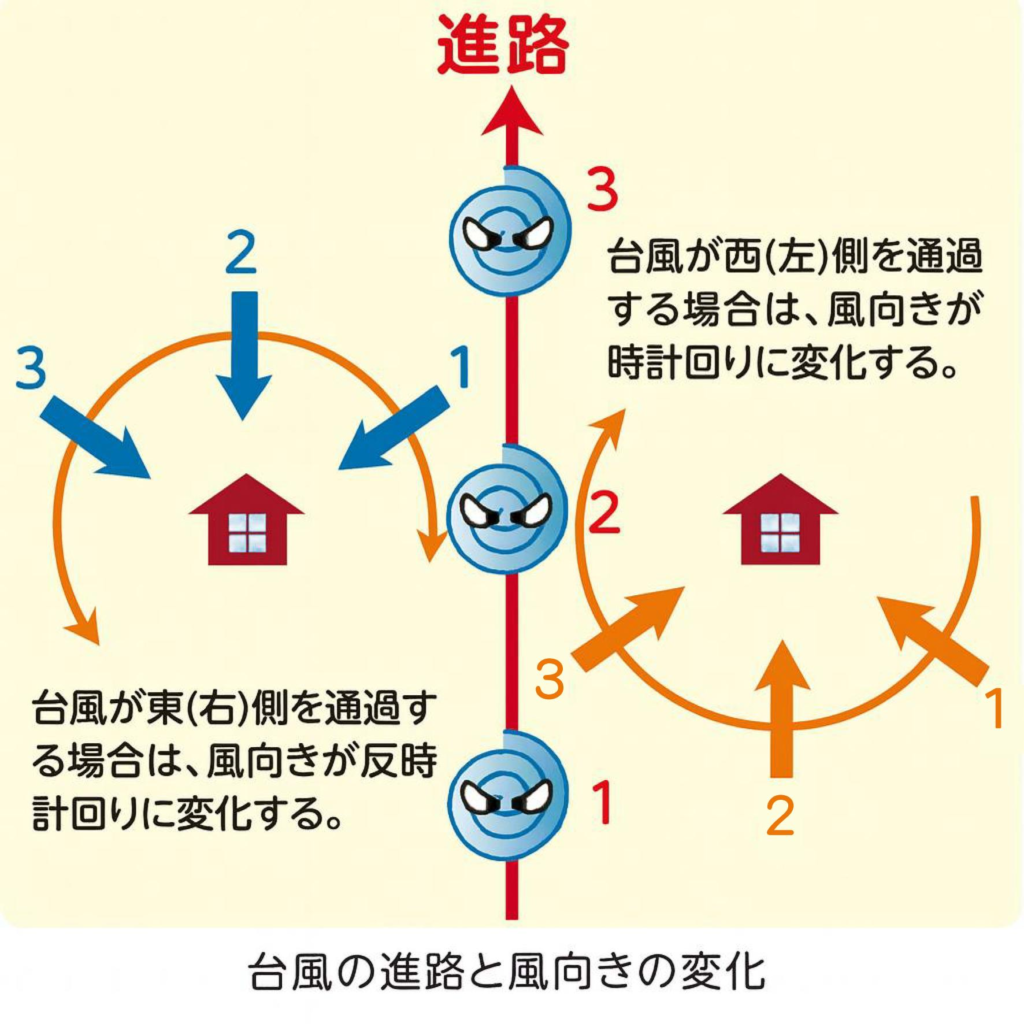

●台風の進路と風向きの変化

台風の中心が西側(左側)を進むと、風が強く被害が大きくなりやすいです。中心が1にある時は南東の風が吹き、台風の中心が2→3と進むにつれ南の風→南西の風と時計回りに変化し、更には北の強い吹き返しとなります。

東側(右側)を進む場合には、逆に1北東の風→2北の風→3北西の風と反時計回りに変化します。

●台風対策

事前準備として、避難計画、食料などの備蓄、非常持ち出し袋、建物の補強、そして情報収集などがあります。野菜栽培でも同じで、事前の準備、情報収集に加えて通過後の対応が必要です。

事前準備

ナスやキュウリなど立体的に栽培する果菜類は、強い風によって果実が揺られて、傷がついて商品価値を無くしてしまいます。風を受けにくい圃場があれば、作付け時にその場所を選定するのも良い準備です。

風を和らげてくれる丈の短いタイプのソルゴーなどの障壁作物を圃場の周囲や畝の間に栽培したり、防風ネットを設置しましょう。台風の襲来前には支柱の強化を図ることを忘れずに行いましょう。

圃場周囲に置いてある農業用資材などが風で飛んで野菜に傷をつけたり、周辺の圃場に迷惑をかけないよう、圃場を見回って片づけをしておきましょう。

畝間への水溜まりによって野菜の根がダメージを受けないよう、畝間の排水がスムーズに行えるよう明渠(めいきょ)をしっかりつくっておきましょう。

苗など移動させることが可能なものは、頑強な建物内へ移動させましょう。その際、補光が可能なら、徒長しないように光を当てておきましょう。

果菜類の場合、誘引を強化することも忘れないでください。

畦に接して栽培している葉菜類などは、風対策にビニールや寒冷紗・べたがけ資材などのトンネルやべたがけを設置し、トンネルを紐で固定したり、資材の裾を土で埋めたりします。

台風の襲来前に、収穫可能なものは早めに収穫し、出荷しましょう。果菜類では、収穫対象の果実の大きさをやや小さめとし、被害を小さくするとともに植物への負担を軽くしておきます。

事後対策

作物の保護に設置したトンネルやべたがけ資材など、高温による障害や徒長を引き起こさないよう、早めに撤去しましょう。

海に近い南部地域で潮風を受けたり、どろ水で汚れた株や葉は、塩害の軽減や罹病(りびょう)回避に水で洗い流しましょう。

ひどく傷んだ株や葉を除去します。そのうえで傷んだ葉の傷口などから細菌性の病害が侵入している可能性が高いので、それぞれの野菜に登録のある抗生物質を含んだ殺菌剤を選定して、使用時点の使用基準を必ず確認いただいてから(収穫前日数や倍率など)農薬散布しましょう。抗生物質を含んだ殺菌剤には、カスミンボルドー((カスガマイシン+鍋)全く同じ成分で別名のカッパーシン水和剤)、カセット水和剤(カスガマイシン+オキソリニック酸)、アグリマイシン-100(ストレプトマイシン+オキシテトラサイクリン)などがあります。カリフラワーには抗生物質を含む登録農薬がありませんので、スターナ水和剤(オキソリニック酸)で防除してください。また、抗生物質を含んだり、スターナ水和剤の登録が無い野菜は、野菜類登録のある銅剤のZボルドー、コサイド3000、クプロシールドなどで防除してください。

なお、登録農薬の使用回数は成分ごとに数える必要があるため、同じ成分を含んだ農薬を使用した場合には使用回数が少なく制限されますので注意してください。

野菜がダメージを受けているようなら、回復を最優先させて、傷んだ葉を切除するとともに、果菜類なら負荷となっている果実を切除した後、500倍に薄めた液肥を葉面散布して栄養を補いましょう。その後も早いステージでの収穫に心がけて、回復を促します。

【農薬一覧について】

※掲載情報につきましては、2025年2月1日時点の物になります

※農薬を使用する際は、ラベルなどの表記を確認した上で使用してください